こんにちは。

今回は神奈川県の高校野球代表校である「横浜高校(横浜市金沢区)」についてご紹介します。

湘南エリアや三浦半島の観光・名所紹介の記事の中で、地元・金沢区の誇る強豪校「横浜高校」も取り上げることで、地域情報の幅を広げたいと思います。

横浜高校は、春夏の甲子園大会に何度も出場し、全国制覇を春夏合わせて6回達成した高校野球の名門校です。また、プロ野球選手の輩出校としても知られており、地元のみならず全国的に有名な高校野球チームです。その横浜高校について語りたいと思います。

春夏連覇に向けての戦い

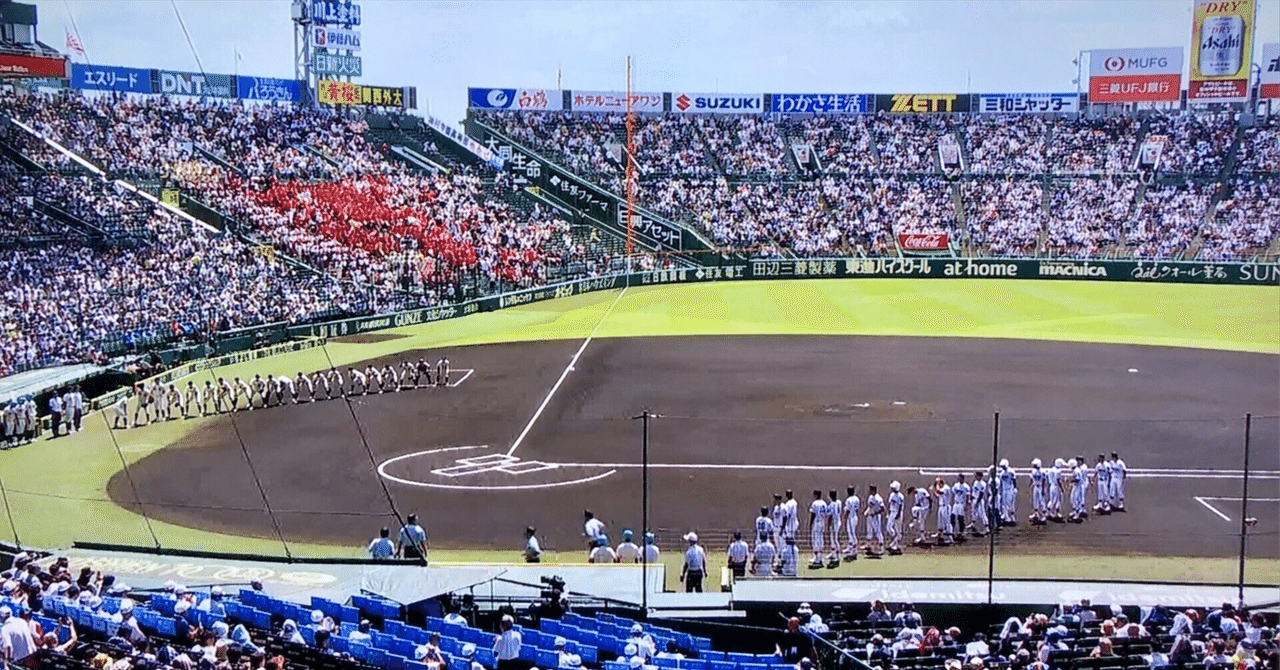

第107回全国高校野球選手権神奈川大会の決勝戦が2025年7月27日、横浜スタジアムで開催されました。超満員の観客の中、今春の選抜王者である横浜高校が東海大相模高校を11-3で圧倒し、3年ぶり21回目となる夏の甲子園出場を決めました。

横浜高校と東海大相模高校は、神奈川県屈指の高校野球強豪校で、県大会決勝では近年4度連続で激突しています。熾烈なライバル対決として注目を集めました。

この夏の大会でも、横浜高校は昨春のセンバツ優勝校として春夏連覇が期待されていました。その期待に応えるかのように、決勝戦では東海大相模を圧倒しました。

試合は東海大相模が3回裏に中村龍之介選手の3ランホームランで先制し、3点をリード。会場は一気に盛り上がりましたが、4回表に横浜高校の4番打者、奥村頼人選手がライトスタンドへ弾丸ライナーの2点本塁打を放ち1点差に詰め寄ります。さらに江坂佳史選手と駒橋優樹選手の連続適時打で4得点を挙げ逆転に成功。5回表も3点を追加し、試合の主導権を握りました。

その後は横浜高校の一方的な展開となり、最終スコアは11-3の大差で勝利しました。東海大相模も実力あるチームであり、甲子園に出場していたら優勝候補の一角と目されていたことでしょう。

横浜高校は準決勝で平塚学園に逆転サヨナラ勝ちを収め、さらに立花学園との接戦を制して決勝へ進出。今回の決勝戦で見せた圧倒的な強さは、春夏連覇を狙うに十分な力を感じさせました。

愛甲猛の時代から

「神奈川県を制する者は全国を制する」という言葉が一時代を築いたほど、かつて神奈川県の高校野球出場校は全国屈指の強豪でした。

昭和45年には東海大相模高校が夏の全国高校野球選手権で優勝し、翌年の昭和46年には桐蔭学園が同大会を制覇。さらに昭和48年の選抜大会では横浜高校が初優勝を果たしています。

私の世代にとって特に印象的なのは、横浜高校の愛甲猛さんが活躍した時代です。愛甲さんは昭和53年の夏大会に1年生として出場し、昭和55年の夏大会では大本命として臨みました。

その不良風のルックス(実際に不良だったとの噂もあり)でギャルに人気を博し、実力も申し分なく決勝まで勝ち進みました。

決勝の相手は早稲田実業の荒木大輔さん。荒木さんは当時1年生ながら準決勝までの5試合を無失点で切り抜け、「大ちゃんフィーバー」と呼ばれるブームを巻き起こしました。高校野球のアイドル的存在であった愛甲さんも、この対決には強い意気込みを見せたことでしょう。

結果は横浜高校が6-4で勝利し、夏の選手権で初優勝を飾りました。この勝利は「神奈川の高校野球は横浜高校」という印象を強く刻みました。

しかしその後の横浜高校は甲子園での成績が振るわず、毎回優勝候補として名前が挙がりながらも上位進出は叶いませんでした。かつての「神奈川県を制する者は全国を制する」という言葉は徐々に影を潜め、時代の移り変わりを感じさせるものでした。

松坂大輔投手の春夏連覇、東の横綱へ

転機となったのは、1998年(平成10年)です。この年の横浜高校野球部は「史上最強チーム」とも言われ、春の選抜大会と夏の全国高校野球選手権大会の両方を制して、春夏連覇を達成しました。

エースの松坂大輔投手は、剛速球とキレのある変化球、そして並外れたスタミナを武器に、夏の甲子園では準決勝の明徳義塾戦以外すべて完投。明徳戦でもリリーフとして1イニングを投げています。

特に有名なのが、準々決勝のPL学園戦です。延長17回・250球を投げ抜いた熱投は、高校野球史に残る名勝負として語り継がれています。何度も逆転が繰り返されたこの試合で、横浜高校は死闘の末に勝利しました。

続く準決勝の明徳義塾戦では、6点差を跳ね返しての劇的な逆転サヨナラ勝ち。そして決勝戦では、松坂投手がノーヒットノーランを達成し、完全優勝を果たしました。

この1998年の活躍を機に、横浜高校は甲子園での存在感を一気に高め、その後もたびたび上位進出を果たしました。2006年(平成18年)の選抜高校野球でも再び優勝を飾っています。

ただし、2010年代に入るとやや低迷が続き、甲子園には出場するものの上位に食い込めない年が目立つようになります。

それでも地道にチーム力を高め、2025年のセンバツ高校野球では再び全国制覇を果たしました。かつての黄金期を思わせる戦いぶりで、横浜高校は再び「高校野球の王者」として注目を集めています。

最後に

横須賀市に住む私にとって、横浜高校は最も身近な野球の強豪校です。そのため、この高校の試合結果やチームの動向には特別な関心があります。地元にこれだけの実績を誇る名門校があることは、大きな誇りでもあります。

一方で、神奈川県の高校野球勢力図は少しずつ変化しつつあります。かつては横浜商業(Y校)、日大藤沢、桐蔭学園、桐光学園といった学校が強豪として知られていましたが、最近ではやや影を潜めつつあります。代わって、平塚学園、向上高校、立花学園など、県西部を中心とした新興勢力が台頭してきました。

また、2023年の夏の甲子園で優勝を果たした慶応高校は、古豪復活を印象づけ、多くの高校野球ファンの注目を集めました。

そのような変化の中でも、横浜高校と東海大相模の二校は、依然として「神奈川の二強」として君臨しています。この二校は、全国的にも屈指の実力校として知られており、県内の他校が打倒横浜・打倒東海大相模を掲げて挑んでくる構図が続いています。

神奈川県の高校野球は、こうした新旧の勢力が切磋琢磨することで、全体としてのレベルが年々向上しています。その中にあって、横浜高校にはこれからも「高校野球界の王者」として、神奈川のみならず全国を牽引していく存在であり続けてほしいと願っています。

※※※ 当サイトはアフェリエイト広告を掲載しております ※※※

コメント