こんにちは。今日は、横須賀・浦賀にある千代ケ崎砲台についてお話しします。

実は先日、私が主催する散歩コミュでここを訪れたのです。

千代ケ崎砲台とは?

横須賀は、東京湾の入口にあたるため、明治期以降数多くの砲台が築かれました。浦賀駅から燈明堂前バス停で下車後、15分ほどかけて急坂をのぼります💦登った先に「千代ケ崎砲台前」に到着します。

千代ケ崎砲台は、元々幕末に幕府の命により会津藩によって作られた平根山砲台があった場所に、明治25年(1892)から明治28年(1895)にかけて、陸軍工兵第一方面によって築かれたものです。千代ケ崎砲台は、東京湾要塞の一角として、観音崎砲台群の側面支援および浦賀湾前面海域の防衛を担い、対岸の富津元洲砲台とともに「援助砲台」に位置付けられました。

千代ケ崎砲台が築かれた平根山は、浅い谷が入り組む細長い尾根が連なる丘陵地でした。

砲台の建設にあたっては、まず丘陵の頂部を削平し、地下施設の建設場所を掘削。その後、施設を設けた上で埋め戻しを行い、残土を利用して浅い谷を埋め立てたり、土塁を築いたりするなど、大規模な土木工事が行われました。

28㎝榴弾砲

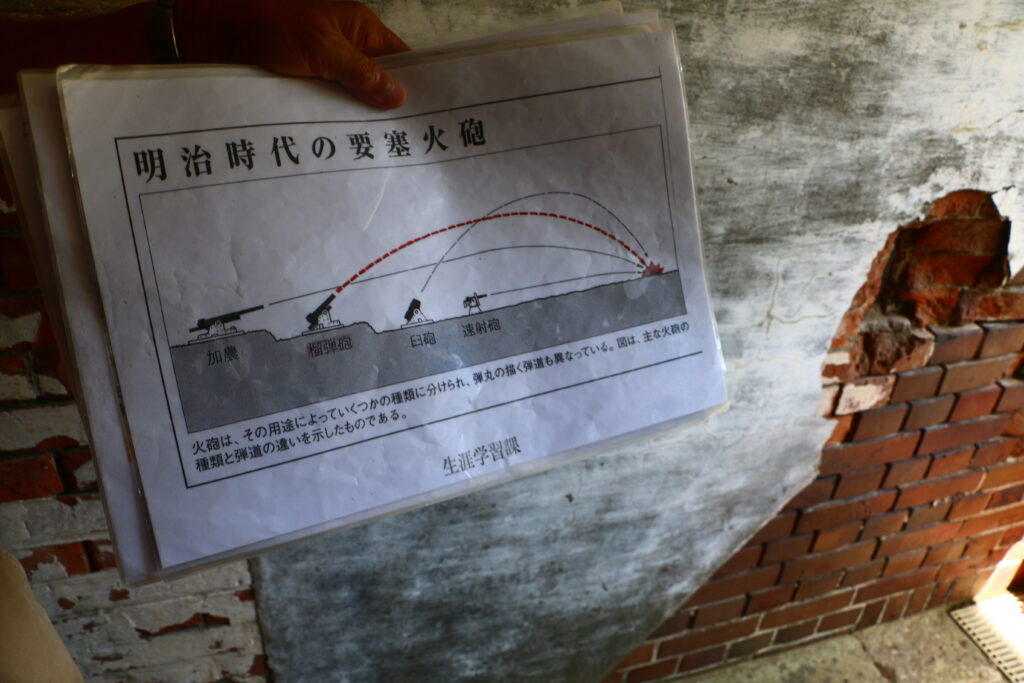

千代ケ崎砲台は、28㎝榴弾砲と呼ばれる大口径の大砲がそなえられた榴弾砲砲台と小口径の加農砲などが備えられた近接防御砲台で構成されていました。

砲身は全長約2.8M、最大射程距離は7.8㎞、砲弾の重量は217㎏になります。砲身を水平にして砲弾と装薬を装填した後、砲身を仰角に合わせて発射します。弾道は高く放物線を描き、目標とする艦艇の甲板を貫いて、エンジンや火薬庫などの重要な部分を破壊する狙いがあったそうです。

煉瓦の積み方

千代ケ崎砲台の地下に造られた砲側弾薬庫などの施設は、脚壁が煉瓦造、天井は無筋コンクリートで構築されています。

また、柵門へ続く切通しや、塁道の露天空間部分に設けられた擁壁には、「凝灰質礫岩(ぎょうかいしつれきがん)」という石材が使用されており、石を互い違いに組み合わせる「プラフ積み」という工法が採られています。

煉瓦の積み方は、広い意味で「イギリス積み」と呼ばれる方式に分類されます。

塁道に面した貯水所などの外壁に使われている煉瓦には、用途に応じた使い分けがされています。

雨水を直接受ける部分には、撥水性の高い「焼過煉瓦(しょうかれんが/こげ茶色)」が用いられ、室内や隧道内など、雨水に直接さらされない箇所には、一般的な「普通煉瓦(赤色)」が使用されています。

なお、これらの煉瓦は、当時の刑務所に併設されていた小菅集治監の煉瓦工場で製造されたもので、煉瓦には「桜の花」の刻印があることが知られています。

また、柵門への切り通しや塁道の露天空間部分の擁壁は、凝灰質礫岩という石材で造られ、プラフ積みという積み方です。

各施設についての紹介

次に、千代ケ崎砲台の各施設について紹介いたします。

① 柵門

砲台の出入り口。榴弾砲砲台の北東に位置し、凝灰質礫岩の切石を用いた石積みの擁壁が築かれています。

その壁面には、かつての門扉に使用されていた金具の一部が、現在も残されています。

② 土塁

防御施設。

柵門の内側を囲むように配置されており、正面には高さ約5メートルの土塁と堀井戸が設けられています。

この中央の土塁の左右を回り込むと、榴弾砲砲台へと続く塁道に通じています。

③ 塁道

砲台内の各施設を結ぶ交通路です。路面はコンクリートで舗装されており、幅約4メートルの露天空間と隧道(トンネル)が交互に続きます。

それぞれの区間には、地下施設の出入口が接続されています。

④ 棲息掩蔽部

訓練時や戦時における兵員の待機場所・宿舎、あるいは倉庫として使用された施設です。

塁道に面して出入口と採光用の窓、網戸付きの通気口が設けられており、奥の壁面には地上へ通じる排気筒が設置されています。

⑤ 砲側弾薬庫

28cm榴弾砲の砲弾と装薬を保管する倉庫です。

天井と床にそれぞれ2カ所ずつ残る円形の孔は、砲弾と装薬を上部の高塁道へ供給する揚弾機の籠が設置されていた痕跡です。

⑥ 砲座

28㎝榴弾砲を据え付けた場所。

第三砲座の発掘調査では、砲床下部構造の石組の基礎を検出しました。砲座間や観測所からの連絡は伝声管を用いました。

東京湾の防波堤として

日本の要塞は明治13年(1880)に建設が始まりました。その建設の歴史は、明治10~30年代に起工した要塞建設期、建築技術の進歩や火砲威力の増大などから要塞の改廃・新設が行われた大正~昭和前期にかけての要塞整理期、日中戦争前後から終戦までの臨時要塞建設期に分けることができます。

要塞建設期には、明治10年代に東京湾要塞、明治20年代に下関・由良・対馬の3要塞、明治30年代には函館・舞鶴・佐世保などの6要塞が建設され、また台湾や朝鮮半島・遼東半島にも5要塞が建設されました。要塞整理期には既存の要塞の統廃合が行われ、新たに父島要塞・宗谷要塞など7要塞が建設され、臨時要塞建設期には北千島要塞など5要塞が新設されました。

東京湾要塞は日本で最初に建設された要塞で、様式の築城技術とともに我が国の近代化初期の建築や土木技術を現在に伝えています。そして明治9年、陸軍は観音崎砲台用地を買収し、日本の要塞建築事業が始まったのです。

明治10年の西南戦争で一時中断後、明治13年4月に建設工事が始まりました。外敵の侵入手段が艦船であった当時は、防御線は富津岬と観音崎を結ぶ線でした。そのため、観音崎砲台に続いて第一海堡、猿島砲台、富津元洲砲台、走水低砲台が建設されました。

明治20年代前半には夏島砲台、箱崎低砲台、箱崎高砲台、米ヶ浜砲台など、横須賀・長浦両軍港の防御を目的とした砲台群が建設されました。

そして明治20年代後半は、日清戦争の影響もあって対外関係の緊張が高まったこともあり、更なる防御線強化のため、この千代ケ崎砲台も建設されました。そして、第二海堡と第三海堡の竣工を残し、東京湾要塞の砲台建設はほぼ完成したのです。

東京湾・浦賀水道の眺めが最高!

現在、千代ケ崎砲台は猿島砲台跡とともに国の史跡に指定されています。指定年月日は平成27年(2015年)3月10日です。

この砲台からは東京湾や浦賀水道を見渡せ、その眺望は実に見事です!

最後にアクセス情報です。

住所 横須賀市西浦賀6丁目5−1

問い合わせ 教育委員会事務局教育総務部生涯学習課 横須賀市小川町11番地 本館1号館6階 TEL:046-822-8484

公開日 土曜日、日曜日、祝日(ただし12月29日から1月3日はのぞく)

公開時間 10月から2月:9時30分から15時30分(入場は15時まで)

3月から9月:9時30分から16時30分(入場は16時まで)

休業日 月~金 12月29日から1月3日

料金 無料

アクセス 京浜急行浦賀駅から京急バスで「燈明堂入口」下車、徒歩約15分

京急久里浜駅から京急バスで「燈明堂入口」下車、徒歩約15分

見学 10名以上の団体で来場予定の場合はあらかじめ上記の電話番号に連絡

横須賀にお越しの際には、是非歴史ある千代ケ崎砲台に足を延ばしてくださいね✨

※※※ 当サイトはアフェリエイト広告を掲載しております ※※※

コメント